作者简介:王扬(1973—),女,浙江舟山人,教授级高工,硕士研究生。从事水产品质量安全研究工作,E-mail:1752315020@qq.com。

目前我国在各省海水贝类养殖区开展贝类和环境中污染物监测,根据检测结果将生产区划型进行分类管理,保障贝类产品消费安全。海水贝类养殖区监测点布设的科学合理性,决定着监测数据能否有效反映出贝类质量安全状况。本研究在浙江省沿海贝类生产区的地形、污染源、养殖方式等情况调查基础上,对其监测点的布设原则、方法、数量和要求及监测项目等内容进行探讨和实例应用。

海水贝类营养丰富, 味道鲜美, 是深受消费者喜爱的水产品之一。随着公众对食品质量意识不断提高, 海水贝类食用安全问题受到社会高度关注[1, 2, 3]。因海水贝类养殖产地环境状况直接影响到产品质量[4, 5, 6, 7, 8], 目前世界各国在贝类产品质量监管方式上多采用自然海域贝类养殖区分类管理模式[9, 10, 11, 12], 实施对贝类养殖区的环境状况以及养殖贝类卫生状况进行监测, 将贝类监测和划型结果作为掌握养殖海域环境质量状况和演变趋势、制定管理方案的重要依据。监测计划要求在有限的成本条件下, 尽可能合理布局监测点, 使其最大限度地代表研究区域的环境质量, 使环境、社会、经济效益达到更好的统一。对贝类产品及其养殖环境的监测指标、采样频率和监测点布设是监测计划的三大要素。尤其监测点是贝类监测和划型工作的重要环节, 其是否科学合理布设决定着监测数据能否有效地反映研究区域的贝类产品质量安全状况[13]。目前, 我国尚缺少一套完整的技术规范为海水贝类监测点布设和调整做支撑, 从而影响了海水养殖贝类质量的宏观管理[14, 15, 16]。本研究主要结合浙江省沿海不同类型的海水贝类养殖情况, 调查各生产区的地形、污染源、养殖方式等, 对其监测点的布设原则、方法、数量和要求及监测项目等内容进行探讨分析, 提出省内典型性贝类生产区监测站位的布设模式并应用。

贝类卫生状况与环境有着密切的关系, 海洋环境质量监测中多采用贝类作为生物指示物。我国贝类卫生监测项目包括重金属(铅、镉)、微生物(大肠杆菌、细菌总数)、持久性污染物(多氯联苯)、生物毒素(腹泻性贝类毒素、麻痹性贝类毒素)等指标[17, 18]。这些有毒有害物质来源于沿海工农业、生活排放物、赤潮生物对海洋环境的污染。一般的环境污染物监测站位的布设原则可遵循经验断定法、统计法、模拟法和综合法[19]。

统计法的基本原理是大气、水体中污染物分布的时间与空间上变化有一定相关性, 因而可以通过数据的统计处理对现有站位的布设进行调整, 以减少冗余站位, 进行优化布设。模拟法是根据区域内污染源的分布、排放特征、水文气象资料以及应用数字模型预测的污染物时空分布状况而设计监测站点。经验断定法一般适用于监测站点设置条件较为恶劣的区域, 受交通条件和地形限制难以采用统计和模拟等方法来布局, 这时采用经验断定法[19, 20, 21, 22, 23]。

我国贝类卫生监测区域主要集中在沿海滩涂、海湾和海岛周边海域。生产养殖区近海海域污染源主要是陆源污染, 污染源相对固定, 但污染物浓度变化规律性不强。在一定的监测周期内, 污染源排放条件、地形和地貌以及水文气象条件没有发生显著的变化。

分析以上情况, 采用统计法调整监测站点的前提为污染物浓度是均匀变化的, 并不适用; 相对而言, 采用模拟法的条件是监测部门已基本掌握了监测区域内较详细的污染源排放与水文气象资料, 必要时结合经验断定法, 从整体上出发合理布局、相互协调, 作为设立贝类养殖区监测点及监测频次的理论依据符合实际工作情况, 体现出监测点布设的代表性、可比性、整体性及稳定性。

采样点位置和点数的合理布设, 是完成监测目的和保证数据具有代表性的重要工序之— 。根据污染源分布情况和监测目的不同选择合适的采样点布设方法。在大气监测、土壤监测、海洋监测等不同行业中, 污染物监测点的设定有不同的方法, 主要根据污染源和监测对象的特点来选择适合的监测方式[20, 21, 22, 23]。土壤、耕地质量监测站位布设方法有对角线布点法、梅花形布点法、棋盘式布点法、蛇形布点法等[20, 21]。大气环境监测点布设方法分为网格布点法、同心圆布点法、扇形布点法、功能区布点法、平行布点法五种[22, 23, 24, 25]。海洋环境监测参照HJ 442— 2008《近岸海域环境监测规范》, 该规范对监测点的布设规定较为简单, 即一般采用网格法, 监测点一般设在环境功能区的中心位置, 污染影响监测点布设一般采用收敛型集束式(近似扇形)。相对于土壤、耕地质量监测点布设方法来说, 大气环境和海洋环境监测点布设方法[26]对贝类养殖区划型监测点布设有更强的借鉴和指导意义。

在监测范围内, 存在多个污染源而且污染源分布较均匀、分散时, 通常用此法布设采样点。将整个监测区域划分成多个均匀方形网格, 在网格线的结点或方格的中心布设采样点, 点的数目和间距要根据实际情况决定[24, 25]。该方法的优点是区域代表性好, 缺点是监测点多、工作量大。

主要用于监测区域内污染源数量较多、污染浓度较大且污染源分布较为集中的地区。以污染源为中心, 画出若干一定间隔的同心圆, 以圆心为起点向周围引出辐射线, 在放射线与同心圆圆周的交点布设监测点[24]。注意不同圆周上所布设的采样点不一定均匀分布或数目相等, 一般从里到外分别在圆周上布设4个、8个、8个、4个采样点。优点是局部代表性好, 缺点是区域代表性差、工作量较大。

该方法通常被应用于污染源存在明确的扩散方向, 以其扩散方向为轴线, 污染源为圆心画定出— 个扇形区域作为布点范围, 扇形的角度— 般约为45° , 也可取60° , 但不宜大于90° 。监测点设在扇形面内距点源不同距离的若干条(例如三、四条)弧线上, 每条弧线上布设点间隔一定距离[24]。扇形布点法代表性一般, 但是有多个污染源时代表性较差。

该方法通常适用于线性污染源的监测, 在地势不平坦的区域布设时演变成折线, 称为蛇形布点法[21]。例如沿海纵深较短的滩涂, 可以沿着海岸线平行布点; 在狭长的海湾, 可以两岸间隔布点, 连线成蛇形。

2011年我国农业部渔业局发布《海水贝类生产区域划型工作要求》(农渔发 [2011] 8号), 规定贝类监测相关技术要求, 贝类监测点应安排在拟开展划型的贝类生产海区内, 并综合考虑当地海洋环境总体状况、季节、洋流、赤潮、排污口数量及距离等因素确定监测点位置。每个划型区不少于6个监测点, 靠近排污口的两个点位间距不得大于2 km; 在靠近各类生产区的边界线区域应尽量多设置监测点, 且两个点位间距不得大于2 km; 其他位置任意两个点之间的距离应在2 km至10 km之间[23]。我国目前开展贝类监测和生产区划型, 监测项目、依据标准及限量值[24]见表1。

| 表1 海水贝类养殖区贝类和海水监测项目、方法及限量值 |

国际上较为成熟的海水养殖贝类卫生监控管理模式, 主要包括美国《国家贝类卫生计划》(NSSP)[27]和欧盟CEFAS《双壳贝类养殖区微生物检测良好操作指南(技术应用)》, 两者都是按贝类监测结果进行海区分类管理[28]。我国目前贝类养殖生产区划型办法主要参照欧盟欧共体理事会指令《活双壳贝类生产和投放市场的卫生条件》(91/492/EEC), 其中规定按贝类监测项目结果将生产区域划分为三类进行监管[27]。贝类中大肠杆菌群检测结果:≤ 230 MPN· 100 g-1(第一类生产区)为良好生产区域, 该区域生产的贝类产品可直接上市并可供生食; 230 MPN· 100 g-1< N≤ 4 600 MPN· 100 g-1(第二类生产区)为合格生产区域, 该区域生产的贝类产品可直接上市; 4 600 MPN· 100 g-1< N≤ 46 000 MPN· 100 g-1(第三类生产区)为有条件生产区域, 生产者对该区域采捕的贝类产品须进行暂养、净化, 直至大肠杆菌值达到第二类生产区域规定数值后方可上市, 或者在加贴完整信息标签的前提下, 直接运往加工厂进行密封杀菌或热处理; 大肠杆菌> 46 000 MPN· 100 g-1且长期无改善, 为禁止生产区。若由于受到突发污染事件或赤潮等影响, 贝类中有毒有害物质超出了标准, 麻痹性贝类毒素含量超过80 μ g· 100 g-1, 检出腹泻性贝类毒素(DSP), 该区域划定为临时性关闭区域, 实行临时性关闭[29, 30]。

目前浙江省贝类养殖方式主要以内塘与自然海域养殖并重, 生产区养殖划型面积达8.88万公顷。在布设监控点之前, 一般按当地政府对海域有功能区划定, 应用功能区界定边界先将养殖生产区进行划块。若有需要, 再根据地形特点加以细分。根据地形特点, 初步分为海岛类型、半封闭广口性港湾类型、半封闭狭湾式港湾类型、近海类型和滩涂类型等五类, 其特点和布点类型如下:

5.1.1 海岛类型

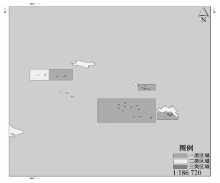

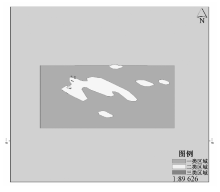

该类型如舟山枸杞岛[27]和温州南麂岛(图1和图2), 生产区域的贻贝采用浮笩养殖。养殖生产区四周均是开放性海域, 水体交流十分畅通, 受陆源污染可能小并且状况基本一致。监测布点适宜采用以生产区中心为圆心的同心圆布点, 十字形延伸以2 km为间距, 若养殖区范围小, 可以适当减少间距。

5.1.2 半封闭广口性港湾类型

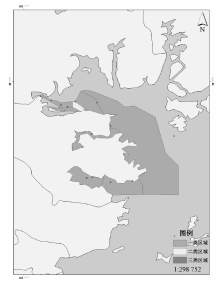

半封闭广口性港湾类型以温州苍南沿浦湾为典型(图3), 其养殖生产区特点是海湾陆地沿岸地形近似半圆, 或者更为开阔, 水体交换良好。主要海域污染来源于陆地地表径流带入, 河道入海口或排污设施附近的污染状况与其他区域存在明显差异[28]。布设监测点可以以海湾两岸陆地沿线为半圆边沿, 间隔2 km为半径。在陆源污染源附近1 km为间隔加密监测点。

5.1.3 半封闭狭湾式港湾类型

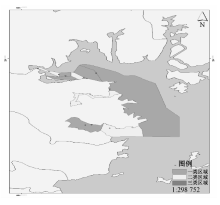

半封闭狭湾式港湾类型以台州三门湾内港和乐清湾北部为典型(图4和图5), 其养殖生产区特点是海湾陆地沿岸地形近似扇形, 扇形弧度小于90° , 水体交换相比广口性差; 主要海域污染来源于陆地地表径流带入, 河道入海口或排污设施附近及延伸地段的污染状况与其他区域有明显差异, 其延伸区域与狭湾的宽窄程度有关。建议以狭湾底部为圆心, 两岸陆地沿线为弧形边沿, 间隔30° 延伸放射线, 间隔2 km为半径, 在陆源污染源附近1 km为间隔加密监测点。

5.1.4 近海类型

近海类型以三门湾(港湾以外海域为典型(图6), 其养殖生产区特点是沿海相对平直海岸延伸的近海区域, 水体交换良好; 主要海域污染来源于陆地地表径流带入, 其污染状况与海岸距离成相关性。以沿海岸线为边间隔2 km延伸网格布点。在陆源污染源附近1 km为间隔加密监测点。

5.1.5 滩涂类型

滩涂类型以乐清湾南部为典型(图7), 其养殖生产区特点与近海相似, 主要是沿海大陆架延伸的滩涂区域, 水体交换良好; 主要海域污染也来源于陆地地表径流带入, 其污染状况与海岸距离成相关性。布设监测点以沿海岸线为边间隔2 km延伸矩形网格布点, 在陆源污染源附近1 km为间隔加密监测点。

综上所述, 按地理位置和地形的不同, 将贝类养殖生产区分为海岛类型、半封闭广口性港湾类型、半封闭狭湾式港湾类型、近海类型和滩涂类型。实际情况中某个生产区内没有明显的地理标志性隔断, 有包括不同的地理类型, 呈现出混合模式。例如乐清湾、三门湾等养殖区所属水域性质判定包含半封闭狭湾式港湾类型、近海类型、滩涂型等多种类型。所以在贝类生产区划型时, 必须根据不同类型考虑分区块合理布设监测站位。

浙江省海水养殖贝类品种较多, 各种海水贝类养殖方式有所不同, 其接受环境污染程度和方式存在差异, 导致其生长环境影响产品质量程度有所不同[31, 32, 33, 34]。比较贻贝、泥蚶、缢蛏等贝类养殖方式和其生产环境要求, 其中泥蚶、青蛤、缢蛏、菲律宾帘蛤生长在近岸滩涂或沙质中, 属于滩涂养殖类型, 这些贝类生活空间相对固定, 陆源污染物通过底泥和水体同时对这些贝类的影响较大[35], 一般采用网格化(有明显污染源采用扇形或平行线形)布设监测点; 相对而言, 浅海养殖类型代表— — 贻贝浮筏式养殖方式处于海水交换好的浅海, 仅受水体污染物影响。所以在滩涂类型养殖生产区布设监测点间隔相对比近海类型密集, 是考虑到陆源污染源附近必须适当加设监控点。

比较上述几种监测点布设方法各有优缺点, 所以针对不同贝类养殖区类型必须结合水域类型、水文、气象、环境等自然特征及污染源分布, 选择适合的方法, 从初次布设、日常监测和后期调整等方面综合考虑, 提出优化布点方案。贝类养殖生产区监测点一经确定, 原则上不应变更, 以保证监测资料的连续性和可比性。本研究主要参考了我国大气、土壤、海洋环境监测等行业的监测点布设方法, 针对浙江省南麂岛、沿浦湾、三门湾、乐清湾及枸杞岛等五个主要贝类养殖生产区情况, 分析其各自地形、污染源、养殖方式的特点进行分类, 对其监测点布设的方法、数量和要求等内容进行实际应用。本研究有待继续在我省海水贝类质量监测和生产区划型工作中应用完善, 为我国贝类监测技术指导规范性标准的制定提供基础资料。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|