作者简介:周弘媛(1990—),女,浙江绍兴人,助力工程师,本科,从事天气预报研究工作,E-mail:862802950@qq.com

利用绍兴地区5个国家观测站1972—2017年的地面观测雾日资料,结合地形特点、气候变化等角度对大雾时空变化特征进行分析。结果表明,绍兴地区年雾日、季雾日空间分布相似,与地形关系密切,嵊州、诸暨盆地大雾出现最多,柯桥、上虞平原大雾出现较少。大雾日数年际间具有明显的三阶趋势变化,总体表现为在20世纪70年代到80年代初有增多趋势,80年代中期之后有明显的减少趋势。大雾日集中在秋冬季节,秋冬大雾日数超过全年大雾日数的2/3;春季次之,夏季最少,仅占全年的10%。大雾对全球变暖有较好的响应,年平均气温与年大雾日数相关性较好。

雾天气现象不仅给航空、航海、铁路、公路运输以及人们的身体健康带来诸多不利影响, 而且大雾出现时段日照时数减少、空气湿度增加、气温降低、光照强度减弱, 这都对植物生长发育不利, 尤其在作物开花期, 雾滴附着于作物的表面, 易引起植物病害。近年来, 大量研究关于大雾特征及其对农业生产的危害[1, 2, 3, 4]。曹治强等[5]在研究1961— 2005年中国大雾天气气候特征时发现, 中国大部分地区雾日数表现为冬多夏少, 长江中下游和黄淮地区为大雾多发区域, 且年大雾日数呈波动增多的趋势; 林建等[6]研究发现, 我国大雾有明显的季节和月际变化, 且在1985年前后全国大部分地区的雾日基本上都呈相反的变化趋势, 减小趋势明显。现有研究大多侧重于研究区域性大雾的时空分布特征, 未考虑全球气候变暖对大雾的影响。本文选取绍兴辖区内5个国家站1972— 2017年近46 a的逐日资料, 对大雾演变规律及在全球气候变暖背景下大雾的响应机制做了研究分析, 以增进对本地区大雾特征的了解, 为日后开展大雾的预报预警服务工作提供理论支撑。

利用绍兴辖区内5个国家气象站(柯桥站58453、诸暨站58550、上虞站58553、新昌站58555、嵊州站58556)有记录以来逐日的平均气温、最高气温、最低气温、大雾等天气资料, 对绍兴地区大雾日数、年平均气温、低温日数、年平均最低气温等进行分析。

线性回归分析:设f(t)为某一变量, t为时间, 建立f(t)与t的一元线性回归。

f(t)=C0+Clt。

式中:C0、C1为回归系数, C1值反映f(t)上升或下降的变化趋势, 其大小反映f(t)升降的速率.一般称之为倾向率。利用回归系数与相关系数之间的关系, 可求得相关系数r, 如果r通过显著性检验, 说明趋势变化程度是显著的。

2.1.1 年平均大雾日数空间分布

由表1可知, 绍兴地区年平均大雾日空间分布差异较为明显, 总体呈现西南多东北少的分布形势, 各国家站平均年大雾日数21~42 d, 其中嵊州最多41.3 d, 诸暨40.9 d, 其次新昌29.8 d, 绍兴23.6 d, 上虞最少21.0 d。另外分析各国家站年大雾日数极值发现, 极值分布特征与图1相似, 年大雾日数极大值为诸暨75 d(1992年), 极小值为上虞6 d(2002年)。结合绍兴地形分布特点分析发现, 绍兴地区的大雾分布和地形存在密切关系, 诸暨北向开口通道式断陷盆地、浦阳江南北贯穿河谷盆地, 嵊州、新昌四面环山中为盆地, 出现大雾的几率较高; 柯桥、上虞地处平原, 出现大雾的几率较低。可见大雾天气受地形影响较大, 具有明显的区域特征, 平原大雾天气少, 盆地大雾天气多, 与金巍等[7]研究结果一致。

| 表1 绍兴市各区县近46 a的大雾日数情况 |

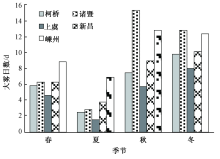

2.1.2 季平均大雾日数空间分布

如图1所示, 季平均大雾空间分布与年平均大雾空间分布相似。嵊州、诸暨出现的频率最高, 柯桥、新昌次之, 上虞最低。同时大雾日数空间分布也存在季节变化特征(春季3— 5月、夏季6— 8月, 秋季9— 11月、冬季12— 2月), 总体表现为春、夏季各地区大雾出现频率总体相差不大, 秋、冬季出现频率相差较大。具体来看, 春季各地区大雾出现频率相差不大, 均在6.0 d左右, 最大嵊州9.0 d, 较其他地区略高; 夏季各地区大雾出现频率均为全年最低, 最小上虞1.5 d, 最大嵊州6.9 d, 为同时段其他地区大雾的2~5倍; 秋冬季节绍兴辖区内大雾出现频率明显增加, 诸暨、嵊州大雾出现最为频繁, 平均大雾日数均超过12 d, 明显高于其他地区, 最少上虞仅5.7、8.0 d。

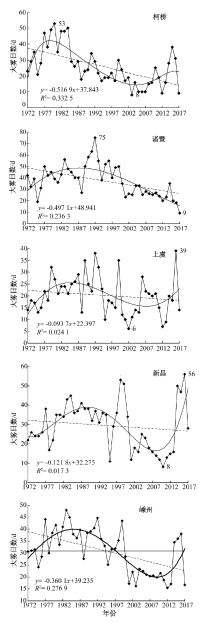

2.2.1 大雾日数的年际变化

图2为绍兴辖区内5个国家站年大雾日数序列。曲线为多项式函数拟合的年大雾日数随时间的变化趋势。由图可见, 各地均有明显波动趋势, 除诸暨为倒“ U” 曲线外, 其他地区均表现为波动形。

柯桥站70年代中期至80年代中期, 年大雾日数较多, 且为上升趋势; 80年代中期至21世纪初, 年大雾日数减少趋势明显, 21世纪10年代年大雾日数维持在较低水平; 2003年年大雾日数仅8 d; 21世纪10年代以来, 年大雾日数又开始呈波动上升趋势。

诸暨站1972年以来年大雾日数下降趋势明显, 10 a递减率达-4.9 d。具体来看, 70年代至90年代初, 年大雾日数呈波动上升; 90年代以来, 年大雾日数呈波动下降趋势。多雾时段为20世纪70年代中期至80年代中期, 年大雾日数最多为1992年75 d, 是2017年(9 d)的8.3倍。

上虞站年大雾日数年际变化较剧烈, 但10 a递减率较低(-0.937 d), 且相关性较差; 70年代至90年代初, 年大雾日数波动上升, 最大为1992年, 大雾日数达38 d; 1993年至21世纪初, 年大雾日数波动下降, 年大雾日数最低值出现在2002年(6 d); 21世纪10年代达中期以来, 年大雾日数波动上升, 最高值为2016年(39 d)。

新昌站70年代至80年代后期, 年大雾日数波动上升; 90年代初至21世纪10年代末年, 大雾日数年际变化明显, 总体呈波动下降, 其中1996— 2000年年大雾日数异常偏高, 普遍超过30 d, 21世纪10年代, 年大雾日数处于低谷, 2010年仅10 d; 21世纪10年代, 年大雾日数开始回升, 10年代中期以来, 又进入多雾时段, 最高值为2016年(56 d)。

嵊州站年大雾日数年代际下降趋势明显, 10 a总体递减率达-4.9 d。70年代至80年代中期, 年大雾日数波动上升, 最高为1983年(69 d), 80年代后期至21世纪10年代初波动下降, 21世纪10年代以来, 年大雾日数呈上升趋势, 2016— 2017年又有所回落; 其中80年代至90年代初为多雾年代, 21世纪10年代维持较低水平, 最低为2003年21 d。

绍兴市各区县年雾日数气候特征参数见表2。

| 表2 绍兴市各区县年雾日数气候特征参数 |

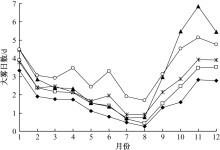

2.2.2 大雾日数的月际变化(季节)

图3为1972— 2017年绍兴市辖区内各区县大雾日数的月际变化。由图可见, 大雾日集中在秋冬季节, 秋冬大雾日数超过全年大雾日数的2/3; 春季次之, 夏季最少, 仅占全年的10%。同时, 因地理条件等原因, 绍兴各区县的大雾日数月际变化有一定差异。上虞各月大雾日数均处于最低水平, 春夏季节嵊州处于最高水平, 秋冬季节诸暨处于最高水平。另外月大雾日数变化最明显的是诸暨, 秋冬季节大雾出现迅速增多, 秋季大雾15.2 d, 冬季大雾12.8 d, 分布占全年大雾日数40.9%和34.4%; 而夏季大雾不足3 d, 仅占全年大雾日数7.5%; 嵊州变化相对最稳定, 四季大雾日数分布占21.6%、16.9%、31.3%、30.2%。

为分析绍兴大雾对全球变暖的响应, 文本将绍兴地区平均大雾日数、年平均气温、年平均最低气温和年低温日数的时间序列进行了对比分析。由图4可知, 全球变暖下, 绍兴地区年平均气温与年平均最低气温均呈明显上升趋势, 10 a上升速率分别为0.4 ℃、0.379 ℃, 均通过0.1的显著性水平检验。在20世纪90年代前, 年平均气温与年平均最低气温均无显著上升趋势, 但在1990年前后显著增加, 这一结果与刘小宁等[4]研究结论一致。绍兴平均年低温日数(本文年低温日数是指日最低气温小于等于0 ℃的日数累计)呈波动减少趋势, 10 a减少速率达2.79 d, 通过0.1显著性水平检验。另外, 在20世纪90年代前后低温日数有明显突变, 之前年低温日数相对较多, 之后低温日数相对较少。而绍兴地区年平均大雾日数呈正弦分布, 年大雾日数存在先增多后减少的趋势。80年代中期至21世纪初, 年大雾日数减少趋势明显。21世纪10年代年大雾日数维持在较低水平, 21世纪10年代以来, 年大雾日数又开始呈波动上升趋势。综合分析发现, 大雾日数对全球变暖有较好的响应。20世纪90年代前, 全球变化现象不明显, 年平均气温、年平均最低气温较平均值偏少, 年低温日数、年大雾日数较平均值偏多; 20世纪90年代后, 年平均气温、年平均最低气温升至平均值以上, 年低温日数、年大雾日数显著减少, 且年大雾日数减少明显。通过计算绍兴地区年平均气温、年平均最低气温、平均年低温日数与大雾日数的相关系数时发现, 大雾日数与平均年平均气温的相关系数达-0.53, 负相关性较好; 大雾日数与年平均最低气温的相关系数达中等强度负相关; 大雾日数与平均年低温日数相关系数为0.20, 相关性较差。可见, 年平均气温增加是绍兴市近年来大雾日数减少的主要原因。

绍兴地区年平均大雾日空间分布差异较为明显, 总体呈现西南多、东北少的分布形势, 嵊州、诸暨年平均大雾日数最多, 其次是新昌和柯桥, 上虞最少。季平均大雾空间分布情况和年平均大雾空间分布情况相似。

绍兴地区的年平均大雾日空间分布和地形关系密切, 具有平原地区大雾天气少、盆地大雾天气多的特点。

绍兴各区县年大雾日数年际间具有明显的二阶趋势变化, 总体表现为在20世纪70年代到80年代初有增多趋势, 80年代中期之后有明显的减少趋势。

大雾日集中在秋冬季节, 秋冬大雾日数超过全年大雾日数的2/3, 春季次之, 夏季最少, 仅占全年的10%。大雾月际变化表现为明显的正态分布, 峰值出现在秋冬季, 低谷出现在夏季。

大雾日数对全球变暖有较好的响应, 年平均气温与年大雾日数相关性较好。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|