作者简介:谢子正(1984—),江苏兴化人,硕士,从事水稻病虫害监测预警工作,E-mail:xiezizheng1984@163.com。

“两迁”害虫是影响水稻安全生产的重大害虫,常年在浙江发生较重。对近年来“两迁”害虫在浙江的发生规律和特点进行分析认为,“两迁”害虫发生量与迁入时间等密切相关,迁入早、迁入峰次多,则虫量大,为害严重,反之亦然。另外,虫量还受气候条件影响,年度间发生程度差异较大。据此,提出了优化栽培管理、加强监测预警、推进绿色防控、科学合理用药的防控建议。

浙江地处长江中下游地区, 属于亚热带季风湿润气候, 水稻为主要粮食作物, 主要以单双混栽为主, 年播种面积约80万hm2[1]。水稻病虫种类多, 为害重, 常年病虫发生面积在667万hm2左右, 每年因病虫害造成的稻谷损失9 500万t左右。其中稻飞虱和稻纵卷叶螟(“ 两迁” 害虫)是为害浙江省水稻的重大害虫, 年发生面积约在病虫总发生面积的60%[1], 严重威胁浙江省水稻安全生产。现将“ 两迁” 害虫在浙江的发生规律及特点进行分析, 并提出防控对策, 为浙江省“ 两迁” 害虫的监测预警和科学防控提供参考。

褐飞虱、白背飞虱属迁飞性害虫, 在浙江省不能越冬, 灰飞虱主要以若虫在本地越冬, 三种稻飞虱在浙江省稻区均有发生。优势种群为白背飞虱和褐飞虱, 灰飞虱仅在浙北稻麦轮作区发生。全省大部分地区年发生5代, 浙南局部地区年发生6代, 浙北部分地区年发生4代。全省一般5月份开始出现稻飞虱迁入峰, 迁入主峰一般在5月下旬开始出现, 前期主降在浙南和浙西南稻区, 然后逐渐向东向北迁飞, 至7月上旬波及全省各地。全省早稻均以白背飞虱为优势种, 主害代一般为四(2)代, 高峰期白背飞虱虫量一般占总虫量的80%以上, 单季晚稻前期仍以白背飞虱为主, 虫量可占总虫量的60%。至8月中旬单季晚稻中期和连作晚稻前期褐飞虱开始占据优势, 主害代一般为六(4)代(一般为9月上中旬), 个别年份七(5)代发生量也大, 褐飞虱比例一般占总虫量的90%以上。9月上旬后, 浙北稻区开始出现稻飞虱回迁高峰。10月上中旬后稻飞虱逐步向西向南迁出。

稻纵卷叶螟是一种迁飞性害虫, 无低温滞育习性, 在适温下可多代连续繁殖。在浙江省每年发生3~4代, 从世代上看, 常年三(1)代、四(2)代偏轻发生, 五(3)代、六(4)代发生较重, 其中五(3)代为单季晚稻主害代, 为害最重, 六(4)代主要为害迟栽单季晚稻和连作晚稻, 个别年份也会严重发生。从发生区域上看, 一般浙西南、浙中地区重于其他地区。常年5月下旬全省开始出现稻纵卷叶螟初迁入峰, 开始主降浙西南及浙南沿海稻区, 然后逐步向北向东迁飞, 至7月下旬浙东、浙北地区蛾量开始上升。一般年份, 浙江省8月台风较多, 适温高湿的气候条件适合稻纵卷叶螟繁殖, 各地田间幼虫量会达到年度峰值。9月上中旬, 浙北地区开始出现稻纵卷叶螟回迁峰, 在部分迟熟晚稻上可造成严重危害。9月下旬后, 稻纵卷叶螟逐步向西向南迁出。

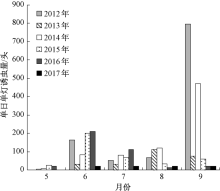

浙江稻飞虱年度间发生情况差异较大, 年平均发生面积在200万hm2次左右, 发生程度与前期迁入时间、迁入量和气候条件密切相关(表1和图1)。

| 表1 2011— 2017年浙江省稻飞虱迁入时间、迁入量和年发生程度 |

2012年稻飞虱灯下迁入早、迁入峰次多, 迁入量大, 尤其是9月份天气条件有利, 回迁虫量创历史纪录, 后期田间虫量上升迅速, 局部地区暴发成灾, 晚稻受灾严重, 总体发生程度接近大发生的2005年, 属重发年份。2013年稻飞虱迁入量较常年偏少, 同时全省各地受8月历史罕见的持续高温干旱天气影响, 田间以长翅型成虫为主, 短翅型成虫数量较少, 但高温天气对防治工作有不利影响, 全年稻飞虱仍偏重发生(图2)。2014年稻飞虱迁入期和迁入量均较常年偏早、偏多, “ 盛夏不热” 的天气条件也是历史罕见, 田间气候十分适宜稻飞虱繁殖为害, 加上9月出现的数量巨大的回迁虫源, 导致后期稻飞虱大发生。2015年稻飞虱前期迁入量高, 后期迁入量低, 夏季天气与2014年相似, 有利于稻飞虱的繁殖为害, 但后期未有明显的回迁虫源叠加, 未出现暴发成灾现象。2016年稻飞虱迁入情况与2015年类似, 但迁入量和迁入峰次均较2015年偏低、偏少, 6月迁入量为近几年最高, 8月和9月的迁入量与2011年相似, 为近年来最少。受7月暴雨影响, 田间稻飞虱淹水严重, 后期田间虫量维持在较低水平。2017年稻飞虱全年迁入较常年少, 基本无大范围全省性的迁入峰次, 同时夏季高温天气与2013年类似, 田间虫量前期较高, 后期维持在较低水平, 除个别山区田块外, 大部分地区未造成明显危害。

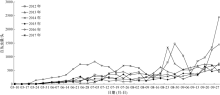

稻纵卷叶螟年平均发生面积在167万hm2次左右, 发生程度与迁入时间、迁入量也密切相关(表2)。

| 表2 2011— 2017年浙江省稻纵卷叶螟田间始见期、迁入量和年发生程度 |

2012年以来全省稻纵卷叶螟发生较为平稳, 呈中等至中等偏重发生态势, 但主害代由五(3)代为主变成五(3)代和六(4)代为害并重, 各代盛蛾期长, 世代重叠严重。2012年稻纵卷叶螟田间初见期早, 蛾峰期集中, 8月上旬田间幼虫量达到最高, 卷叶率也随之为害加重。2013年稻纵卷叶螟全年蛾迁入量多, 但受8月极端高温天气影响, 稻纵卷叶螟未产卵或未孵化卵多, 田间幼虫量低, 卷叶率为害也偏轻。2014和2015年稻纵卷叶螟迁入量大, 加之8月份浙江省大部以阴雨天气为主, 不利于防治, 在全省单季晚稻上偏重至大发生(图3)。2016年稻纵卷叶螟全年蛾迁入量为近几年最少, 但8月上旬天气适宜, 五(3)代稻纵卷叶螟为害较常年偏重, 单季晚稻前期卷叶率相对较高, 后期未产生明显为害。2017年稻纵卷叶螟发生情况与2016年相反, 与2013年类似, 全年迁入蛾量为近年来最多, 但受7、8月高温天气影响, 田间虫卵量孵化率低, 五(3)代稻纵卷叶螟未产生明显为害, 但后期六(4)代稻纵卷叶螟为害较常年偏重, 在迟插单季晚稻上偏重发生。

“ 两迁” 害虫因其具有迁飞特性, 如防控不及时极易暴发成灾。近年来, 浙江采取“ 加强监测、突出重点、区域治理、联防联控” 的科学防控策略, 将浙西南丘陵和浙南沿海平原等常年两迁害虫迁入首降区作为监测和防控重点区域, 取得了良好的成效。

选用抗(耐)虫水稻品种, 合理布局水稻和其他作物的种植时间和空间格局, 尽可能地避免虫源地和迁入地水稻生育期的完美衔接, 同时改善天敌生境, 合理施肥、合理灌溉, 改善稻田生态。

根据两迁害虫常年的迁飞规律, 选取不同地区有代表性的现时作为系统监测点, 严密监测“ 两迁” 害虫发生动态, 做到灯下、田间相结合, 系统监测和田间调查相结合, 确保调查数据的准确性和可靠性。同时强化信息传递, 及时发布病虫情报和预警信息, 为防控决策提供依据。

近年来, 浙江大力推广水稻绿色防控技术, 加强保护利用天敌, 推广稻鸭共作、稻鱼共作等生物防治和田埂种豆、种芝麻等生态调控配套技术措施, 充分发挥天敌在前期的控虫作用, 合理应用性诱剂、杀虫灯等绿色防控手段, 提高病虫防治效果, 减少农药使用量。

针对两迁害虫的长距离迁飞性和暴发的区域性, 应实施区域性压前控后的差异化的防控策略:在浙江省浙西南丘陵和浙南沿海平原区实施防治, 减少后期迁出虫量, 压低浙北平原区的虫源基数, 降低“ 两迁” 害虫暴发的可能性。

化学防治因其速效和大面积防控优点, 仍是防治“ 两迁” 害虫的主要手段。防治药剂要注意合理轮换, 延缓抗药性的产生。防治稻飞虱, 种子处理和带药移栽应用吡虫啉、噻虫嗪(不选用吡蚜酮, 延缓其抗性发展); 喷雾选用醚菊酯、烯啶虫胺、吡蚜酮、呋虫胺。防治稻纵卷叶螟, 优先选用苏云金杆菌、甘蓝夜蛾NPV、球孢白僵菌、短稳杆菌等生物农药, 化学药剂可选用氯虫苯甲酰胺、四氯虫酰胺、氰氟虫腙、丙溴磷等[2]。同时, 要加强对合作社和农户的技术培训, 把握最佳防治适期, 提高防治水平。

(责任编辑:张瑞麟)

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|