作者简介:杨永(1971—),男,副教授,硕士,从事知识产权与经济发展研究工作,E-mail:sduyy@sina.com。

通过全面梳理中国农产品地理标志保护发展的现状,分析农产品地理标志保护发展的趋势,总结农产品地理标志保护发展的特点,指出农产品地理标志保护发展过程中存在的问题,提出进一步发展完善农产品地理标志保护的对策。

中国农业部在2007年12月6日审议通过《农产品地理标志管理办法》, 该办法自2008年2月1日起施行, 至今已十年了。在这十年中, 农产品地理标志的保护不断规范, 地理标志农产品的品质得到进一步提升。根据农业部对146个地理标志农产品的监测, 安全指标合格率始终保持100%, 树立了良好的品牌形象[1]。农产品通过地理标志保护, 其依自然因素和人文因素形成的特色得到强化和传承, 有效改善了农产品供给侧的结构性矛盾, 成为提升农产品市场竞争力的公共品牌[2]。尽管如此, 农产品地理标志保护在法律规制、行政管理和司法等方面仍然存在诸多问题, 需要科学改进, 进一步提高地理标志农产品的质量控制能力, 壮大龙头企业, 发挥专业合作社、行业协会的作用[3]。以适应新时代人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

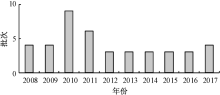

农产品地理标志发布频率的稳定意味着相关保护工作的常态化和成熟性。农业部自2008年开展农产品地理标志保护工作以来, 2008、2009年分别发布了4批次的农产品地理标志名单; 2010年发布了9批次的农产品地理标志名单; 2011年发布了6批次的农产品地理标志名单; 2012— 2016年每年发布3批次的农产品地理标志名单; 2017年发布4批次的农产品地理标志名单; 十年共发布地理标志保护名单42批次。

从图1可以看出, 农业部地理标志保护名单公布的频率在2010年达到最多的9批次, 2011年减至6批次, 后来稳定在每年3~4批次, 因此可以推测, 农业部今后发布名单的频率将维持在3~4批次这个范围内, 这是一个比较合理的区间, 与农产品地理标志的审核周期相适应, 标志着农产品地理标志保护进入了稳定发展的轨道。

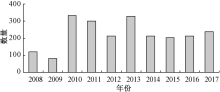

虽然农产品地理标志保护发布的频率稳定在每年3~4批次。但每个批次发布的数量并未呈现出规律性。

从图2可以看到, 数量最多的批次有147个受保护的农产品地理标志, 最少的只有9个, 其他批次的数量变化不定。由此可以推测, 这种现象仍将持续, 今后各批次的数量仍有较大幅度的变动。分析造成这种现象的原因, 可能是各批次公布的数量受到各省份申报数量的影响, 而各省份的申报情况参差不齐, 这种局面仍将长期继续下去。山东省的申报数量增加幅度会减缓, 进入到以质量提升为特征的内涵式发展阶段, 其他省份如贵州、甘肃、河南、陕西等省份的申报数量增加的幅度会加大。

2008年是农业部地理标志保护的元年。从图3可以看出, 2008有121个农产品获得地理标志保护, 2009年有81个农产品获得地理标志保护, 2010年有333个农产品获得地理标志保护, 2011年有300个农产品获得地理标志保护, 2012年有212个农产品获得地理标志保护, 2013年有328个农产品获得地理标志保护, 2014年有213个农产品获得地理标志保护, 2015年有204个农产品获得地理标志保护, 2016年有212个农产品获得地理标志保护, 2017年有238个农产品获得地理标志保护。十年期间共有2 242个农产品获得地理标志保护。

2008、2009年获得农产品地理标志保护的产品数量较少, 原因是农业部刚刚开展农产品地理标志保护, 许多工作还处在起步状态, 可以说这是一个平稳的开局。2010、2011、2012、2013年获得农产品地理标志保护的产品数量较多, 并多次突破300个的数量关口, 这与农业的工作部署相关。2011年3月, 农业部在江西南昌召开农产品地理标志工作座谈会, 力争在“ 十二五” 末, 新登记农产品地理标志1 000件, 这就迎来了农产品地理标志的大发展阶段。自2014年以来, 虽然各省份申报的数量起伏较大, 但总体上进入平稳状态, 获得农产品地理标志保护的产品数量维持在每年增加200~250个。由此可以推测, 农业部今后各年度公布的数量将维持在这个区间。但长期来看, 农产品地理标志增加的数量会减缓, 原因在于我国可申请农产品地理标志保护的潜在资源总量尽管很大, 但数量是既定的。

十年来, 农业部公布了2 242个获得地理标志保护的农产品, 分布在全国31个省、直辖市、自治区。山东省313个, 四川省159个, 山西省130个, 湖北省121个, 黑龙江省120个, 新疆111个, 广西96个, 内蒙94个, 辽宁省82个, 陕西省81个, 河南省79个, 江西省78个, 甘肃省77个, 云南省77个, 福建省70个, 江苏省56个, 青海省55个, 湖南省55个, 贵州省54个, 浙江省54个, 宁夏54个, 重庆48个, 安徽省45个, 河北省32个, 广东省24个, 海南省16个, 吉林省15个, 北京13个, 上海13个, 西藏13个, 天津7个。

从图4可以看出, 整个农产品地理标志保护的区域分布图呈L形状, 山东省以313个获得地理标志保护的农产品高居榜首。L形状说明我国农产品地理标志的分布不均衡, 还有很大的上升空间。

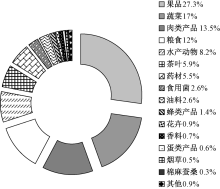

农产品地理标志保护的种类齐全, 涵盖了果品611个、蔬菜382个、肉类产品303个、粮食270个、水产动物184个、茶叶132个、药材124个、食用菌59个、油料58个、蜂类产品31个、花卉20个、香料15个、蛋类产品13个、烟草12个、棉麻蚕桑7个、其他农产品21个。

从图5可以看出, 农产品地理标志的分布形状也呈现出L形状, 果品、蔬菜、肉类产品、粮食、水产动物数量较多, 占比较大。

从图6可以看出, 果品约1/3, 果品、蔬菜、肉类产品占比超过半数, 这符合我国农产品生产的现状和地理标志保护的目的。

农业部在十年的农产品地理标志保护过程中, 经历了2008— 2009年的起步, 2010— 2013年的大发展, 2014— 2017年进入平稳发展, 随着农产品地理标志保护的壮大, 农产品地理标志保护日趋成熟, 表现为农产品地理标志发布的频率日趋稳定, 年度登记的数量也日趋稳定。目前, 农产品地理标志成为发展特色农业, 品牌农业的重要公共品牌。农产品地理标志保护的稳健发展, 更具有规律性和预测性, 能够带来地理标志保护农产品的内涵发展和精细管理, 进一步巩固地理标志的品牌效应, 提高生产经营者的积极性, 向市场提供有品质保障的农产品, 吸引消费者购买。

农产品地理标志保护覆盖的范围相当广泛。果品如梨、苹果、葡萄、瓜类水果、柑橘类水果、热带水果等, 肉类产品如包括活家禽、活牲畜及其制品等, 蔬菜包括叶菜类、白菜类、芥菜类、甘蓝类、根茎类等, 粮食包括谷物、豆类、薯类等, 药材包括人参、当归、田七、党参、黄连等, 水产动物包括海水产品、淡水产品等, 糖料包括甘蔗、甜菜等, 蜂类产品包括天然蜂蜜、蜂蜡、鲜蜂王浆等, 茶叶包括红茶、绿茶、白茶、黄茶等, 香料包括花椒、桂皮、丁香等, 食用菌包括木耳、香菇等, 油料包括花生、油菜籽、芝麻等, 花卉包括鲜花、干燥花等, 蛋类产品包括各类禽蛋, 烟草包括各类烟叶, 还有棉麻蚕桑和其他农产品。农产品地理标志保护范围的广覆盖, 有力促进了农民增收、农业增效和农村发展

茶叶和药材是具有强烈中国传统特色的农产品, 在2 242个农产品地理标志中茶叶和药材数量可观。茶叶农产品地理标志132个、药材农产品地理标志124个, 共计256个, 占比11.4%。药材是中国传统医药的基础, “ 药材好, 药才好” 。近年来, 国际上逐步形成一股回归大自然的潮流, 植物药以其较好的临床疗效和较高的安全性得到越来越多的应用, 也使人们逐渐认识到植物药在医疗卫生保健中的重要作用和地位。地理标志在药材保护中具有独特的优势, 通过对与非物质文化遗产相关的中医药产品实施地理标志保护, 其经济价值和文化价值得到逐步实现, 能够形成保护与开发协调发展的良好态势[4]。2016年国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016— 2030年)》, 该纲要第十八条指出:“ 建立完善中药材原产地标记制度。” 2016年, 全国人大常委会通过《中华人民共和国中医药法》, 该法第二十三条指出:“ 鼓励采取地理标志产品保护等措施保护道地中药材。” 中国是茶叶生产和消费大国, 茶文化源远流长, 采用地理标志保护茶叶, 不仅有利于维护产地生态, 而且促进了传统文化的传播, 许多茶叶的生产技艺是宝贵的非物质文化遗产, 因为产品受到保护, 也使得其中的非物质文化遗产得到了生产性保护[5]。如武夷岩茶(大红袍)制作技艺、西湖龙井制作技艺、黄山毛峰制作技艺、祁门红茶制作技艺、铁观音制作技艺、普洱茶制作技艺都是国家级非物质文化遗产。

从农业部地理标志保护产品的区域分布和类别占比来看, 整个农产品地理标志产业的发展很不平衡。农产品地理标志超过100个的省份有6个, 分别是山东、四川、山西、湖北、黑龙江、新疆, 共有农产品地理标志954个, 约占总量的43%。农产品地理标志不足20个的省份也有6个, 分别为海南、吉林、北京、上海、西藏、天津, 共有农产品地理标志77个, 约占总量的3.4%。农产品地理标志平均每个省是72个, 只有14个省份超过了平均水平, 前6名数量的总和是后6名数量总和的12倍, 可见区域之间的差距巨大, 发展极不平衡。从农产品地理标志产品的类别分布来看也不平衡, 产品数量超过100个的类别分别是果品、蔬菜、肉类、粮食、水产、茶叶、药材, 共有2 006个产品, 约占90%, 其他类别产品数量较少, 只有236个, 约占10%。

我国农产品地理标志保护发展不均衡, 区域之间差距巨大, 根本原因在于农产品地理标志保护发展不充分。这种不充分表现在三个方面。首先是整体上发展不充分, 许多农业资源大省的农产品地理标志数量不突出, 没有达到全国平均水平, 说明还有很大的发展空间, 如青海、贵州、西藏。其次是域内发展不充分。如农产品地理标志发展大省山东省, 省内各个区域之间的发展也很不平衡。青岛、济南、潍坊、临沂、淄博、济宁农产品地理标志数量多, 发展比较充分; 德州、滨州、聊城、菏泽地理标志数量相对较少, 发展不够充分; 许多具有自然特色的农业资源并没有申请登记成为地理标志。最后, 农产品地理标志在类别发展上也很不充分。如茶叶、药材是农产品地理标志保护的优势领域, 尽管申报的数量不少, 但相对于资源存量来说, 申报的数量远远不够, 说明发展的不充分。

农产品地理标志作为具有重要影响力的知识产权, 在我国的保护力度不够, 这与我国知识产权保护的整体水平有关。尽管我国有关知识产权保护的宣传力度和执法水平逐年提高, 但仍不能够满足现实需求, 尤其是地理标志作为亲农性知识产权, 具有自身的特殊性。

这些特殊性对地理标志保护来说具有双面性, 主要表现在两个方面。一是农产品地理标志的集体性, 申请保护的主体一般为行业协会、农业技术推广站和服务中心、产业发展办公室。在我国, 行业协会等民间组织自身的发展还存在很多问题, 在农产品地理标志保护的组织保障上还不够完善。二是农产品地理标志的共享性, 地理标志属于特定区域内公共品牌, 地理标志农产品的生产在受到保护之前就具有一定的知名度和流行性, 生产较为分散, 为农产品地理标志保护的协同一致带来阻力。因为不同的生产经营者愿意为保护承担的费用支出很难达成共识, 这就为地理标志的统一管理和保护带来了一定困难。

在我国, 农业部开展农产品地理标志保护较晚, 始于2008年。首先开展农产品地理标志保护的是商标局, 稍后是质检总局。但农业部农产品地理标志保护工作发展迅速, 十年间发展到2 242个农产品地理标志, 可以说是成绩斐然。然而, 农业部农产品地理标志保护与商标局、质检总局存在交叉重叠, 有些农产品已经在商标局、质检总局申请了保护, 农业部再次给予保护, 属于重复保护。地理标志保护的部际协调合作推进发展的机制没有建立起来, 要避免重复保护, 就需要制定地理标志产品发展的全国统一规划。在乡村振兴和全面建成小康社会的大背景下, 推进农产品地理标志统一保护有利于发展农村特色经济, 保护和修复农业生产的生态环境, 通过明确地理标志的发展方向、品牌定位、预期目标、保障措施, 实现全国范围内农产品地理标志保护的统一性、协调性, 促进农产品地理标志保护的持续健康发展。

农产品地理标志作为“ 三品一标” 中的公共品牌, 与无公害农产品、绿色食品、有机产品相比较, 在我国发展的起步较晚, 品牌影响力尚待提升。农业部从事农产品地理标志保护也只有十年时间, 从我国农产品地理标志保护的发展历程来看, 市场认知稍显混乱。原因主要集中在三个方面。首先是发展时间短, 市场不够成熟是一个重要的原因。其次就是地理标志在我国发展的历程比较曲折。地理标志在我国有多个称呼, 起初叫原产地名称, 也曾叫原产地域产品, 现在一般都称地理标志。最后就是地理标志的管理机关不统一, 各自为政, 影响了品牌形象, 不仅损害了生产经营者的积极性, 也抑制了消费者的积极性。

农业部、商标局和质检总局都对地理标志进行保护, 虽然各自的业务范围各具特色, 但在农产品地理标志保护上存在交叉重叠, 目前并没有建立起有效的协同机制, 存在各自为政的现象, 影响了农产品地理标志的保护水平。为了提升农产品地理标志的保护力度, 需要建立部际之间的协同机制, 避免重复保护, 实现统一保护。为了实现统一保护的目标, 应该建立数据信息共享机制。首先对已有的农产品地理标志建立统一数据库, 把重复保护的农产品统一到一个单位进行管理, 具体统一到哪个单位, 通过协商或国务院指定。其次在未来进行农产品地理标志保护的过程中, 要检索共享信息, 对已经保护的农产品, 不再重复保护。不仅如此, 三部门在农产品地理标志的市场准入, 质量监管, 执法检查, 标准体系制定, 国际交流上也要协同一致。

我国目前的主要矛盾是“ 人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾” 。农产品生产也要遵循这个矛盾的指引, 产出高质量的农产品满足人民对美好生活的需要, 这就需要农产品生产经营走品牌化道路。作为政府全力打造的“ 三品一标” 公共农产品品牌的地理标志, 与“ 三品” 即无公害农产品、绿色食品、有机产品有着显著不同。“ 三品” 强调农产品的质量安全, 打造优质农产品形象。地理标志不仅强调质量, 更突出特色, 一种可以归因于产地自然因素和人文因素的特色, 这种特色以质量为基础[6]。所以农产品地理标志要打造以产地为基础的高品质特色形象。这就需要借助传统媒体和新媒体加大宣传力度, 规范地理标志标识使用。在农产品地理标志保护上要实现政府、行业协会、农民三位一体的保护模式[7]。政府要大力引导, 搭建平台, 做好农产品地理标志的整体形象宣传工作。行业协会等组织要积极作为, 建章立制, 做好自己持有的农产品地理标志的品牌塑造工作。生产经营者要严格遵循农产品地理标志相关规范, 维护好产品的内在品质和外在形象。

自从农业部开展农产品地理标志保护工作以来, 取得了很大成就。但我国农产品地理标志保护的发展呈现出明显的不平衡和不充分特征。农产品地理标志保护是一个系统工程, 需要超前的发展意识、坚实的工作基础、完善的制度保障和专业的技术人才。要改善农产品地理标志保护的不平衡和不充分状况, 就要加大对边远省份的支持力度。这种支持表现在特色资源的挖掘、申报工作的指导、资金的帮扶等方面。让这些地区在农产品地理标志保护上有智力、有财力、有能力, 尤其要看到农产品地理标志尽管目前没有表现出应有的竞争力, 但随着我国经济发展、人民生活水平提升以及消费意识的觉醒, 农产品地理标志作为具有较高市场区分度的标识, 市场影响力会愈来愈大。作为区分发展的长远规划, 必须作为一种宝贵的经济资源进行储备。

农产品地理标志作为以质量特色为核心竞争力的公共品牌, 能够在农业供给侧结构性改革中发挥重要作用。中国农产品地理标志的发展在促进特色产业形成, 推动品牌化发展, 改善生态环境等方面具有独特优势。大力发展农产品地理标志不仅有利于增加农民收入, 而且有利于人与自然和谐共生, 推动美丽乡村建设。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|