作者简介:曹亚伟(1997—),男,河北尚义人,在读本科,研究方向为植物遗传育种,E-mail:2655151093@qq.com。

探讨冬小麦株高与产量的组成关系。对30个冬小麦品种(系)进行聚类分析,结果为2大类6小类。将6小类冬小麦的株高与产量性状之间进行定量分析,结果表明,冬小麦株高较高类型间的比较,株高较高的产量较低。冬小麦株高较低类型间的比较,株高较低的产量较低。该结果可为冬小麦高产育种提供参考依据。

小麦倒伏是小麦减产的主要原因之一, 倒伏成为制约小麦高产育种的瓶颈[1]。外界条件通过作用于小麦植株的茎叶, 使小麦发生倒伏现象[2]。一般情况下, 通过植株矮化、降低重心可使小麦抗倒伏能力增强。也有研究表明, 小麦植株的抗倒伏能力主要取决于茎秆质量的优劣, 而不一定取决于植株的高矮[1]。小麦矮化固然能在一定范围内提高小麦产量, 但是小麦植株过度矮化, 产量不增反减的现象也颇为普遍。刘兆晔等[3, 4]研究认为, 矮化能提高小麦的抗倒性和收获指数, 也会带来一些不利影响, 对株高的选取应在一定的范围进行。傅兆麟[5]研究认为, 矮化育种缩短节间会引起叶片、叶鞘长度的降低, 导致叶面积系数可能变小, 根系变小, 以及矮秆带来的其他器官也变小等现象。为此, 对30个冬小麦品种(系)进行定量分析研究, 分析株高与小麦产量及其构成因素的关系, 以期为冬小麦高产品种(系)的选育提供参考依据。

供试30个小麦品种(系)分别为小偃6号、高19、轮01-11、陕星63、矮秆高产王、兰硬粒小麦、皖麦19、漯麦9号、科农199、YC22/泉麦26、豫麦57、石4185、小偃81、郑麦7698、经科168、YDC81/温麦968、YC45/豫圣麦21、众麦1号、YC5许麦6号、周麦22、洛麦22、金丰33号、周麦27、鹿麦1号、百农160、YC30/百农201、YC36/豫农508、百农AK58、矮抗先锋和矮抗58。

试验于2016年10月至2017年6月在河南省植物遗传与分子育种重点实验室试验田进行。以供试材料为处理, 随机区组排列, 重复3次, 小区面积为6 m2(长4 m, 宽1.5 m), 各小区间隔为0.6 m过道。每个小区种6行, 行距0.25 m, 株距0.03 m。试验田按常规施肥, 土壤肥力中等。

在收获前, 各小区取样10株进行拷种。测量项目为株高、节间长度、穗长、穗粒数、穗粒重。小区收获籽粒自然风干后, 按实计产, 并测定千粒重。

数据采用Excel和SPSS进行统计分析。

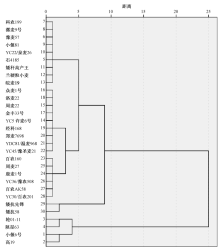

对30个不同小麦品种(系)的株高进行聚类分析, 结果(表1)划分为2大类6小类。

| 表1 6种类型小麦各性状的方差分析 |

由表1可知, 6种类型小麦品种穗粒数、穗粒重、穗长、千粒重、产量性状, 类型间均达显著差异。

2.3 6种类型小麦产量分析表2看出, 产量、穗粒数、穗粒重较高为B类型, 株高为68.1 cm。千粒重较高为E类型, 株高为83.2 cm。产量较低为D、F类型, 株高分别为57.3和86.9 cm, 为6种类型中株高较低和较高的2种类型。E与F小麦品种类型, 株高较相近, 但其产量差距极大, E类型远远高于F类型。C、D类型株高相距不大, 产量差距则较大。

| 表2 6种类型小麦产量的分析 |

从小麦株高的视角, 对30个小麦品种, 6种株高类型进行研究, 株高较高类型间的比较, 株高较高产量较低。株高较低类型间的比较, 株高较低产量较低。这与闵东红等[1]的“ 矮中选高” “ 高中选矮” 可利于提高产量的研究成果相符。D类型中, 矮抗先锋、矮抗58产量低, 可能与植株过矮及叶层密集有关, 因而导致冬小麦群体内光照不足, 且难以通风而减产[6]。矮秆小麦具有明显的早衰现象, 导致减产[7]。小麦产量的提升并不仅仅取决于某一产量要素的日趋完善, 而是在于多个产量要素的协调均衡发展[8]。

在育种中株高矮化已不合时宜, 并不能完全解决小麦倒伏现状, 反而会降低小麦产量。株高过高, 虽可提高小麦生产潜力, 但易引起倒伏现象。株高高于90 cm不利于提高收获指数, 且高于90 cm, 植株越高, 收获指数越低[9, 10]。本研究认为, 株高合理控制在70~80 cm均可获得高产, 实际产量的收获, 则与其他产量因素的协调程度相关。

高产与倒伏现象的研究应聚集在提高茎秆质量和根系上。在茎秆质量、根系数量和根系扎根深度达到一定程度后, 可提高小麦株高, 即可更大程度利用小麦生产空间, 达到高产的目的。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|