作者简介:仇建标(1963—),男,浙江乐清人,教授级高级工程师,硕士,从事红树林北移、海洋生态修复及海水养殖等技术研究工作,E-mail:qjb9988@163.com。

通过构建红树林人工湿地,与高位精养池、贝类养殖塘等共同组成循环海水养殖系统,利用红树林人工湿地来净化养殖尾水,并对其净化效果展开研究。结果表明,红树林人工湿地对养殖尾水中氮磷保持较好的去除效果,其中对N

近年水产养殖业迅速发展, 由此引发的污染问题日趋严重, 大量养殖尾水未经处理直接排入临近水域, 使水体富营养化, 诱发赤潮爆发[1]。传统水产养殖模式面临挑战, 如何降低或减少养殖尾水的排放已成为水产养殖业可持续发展的关键问题之一。红树林是生长在热带和亚热带地区海岸潮间带滩涂上的木本植物群落[2], 具有独特的生态功能, 在维持生物多样性和海岸带生态平衡、净化水质、抑制海洋赤潮的发生等方面都具有重要作用[3, 4], 尤其是净化水质方面, 其发达的根系能吸收水中的氮、磷及重金属, 过滤陆地径流和内陆带出的污染物等[5]。

人工湿地作为20世纪70年代发展起来的一种新型污水生态净化技术[6], 与传统的生化二、三级处理相比, 人工湿地具有投资少、净化效果好、运行维护方便、氮磷去除率高、对负荷变化的适应能力强等优点[7, 8, 9], 近年来在世界各地得到广泛应用[10, 11, 12]。目前国内外学者对于人工湿地的研究主要集中在处理受污染淡水方面, 利用人工湿地处理受污染海水方面研究相对较少, 尤其是利用红树林人工湿地净化海水养殖尾水的研究方面鲜有报道。Sansanayuth等[10]曾通过建立红树-沙粒层模型对高浓度虾养殖的悬浮物去除效果进行研究, 彭友贵等[11, 12]在养殖塘中栽种红树植物可以改善养殖塘的水质, 高锋等[13]在小规模试验中对秋茄人工湿地净化养殖废水效果进行了初步研究。

浙江省海洋水产养殖研究所于2007年开始在纬度较高的浙南进行红树林的引种试验[14], 先后在品种筛选、低温驯化、生态适应性等方面的研究取得较大进展[15, 16, 17], 为在大规模海水养殖中应用红树林人工湿地净化养殖尾水提供了技术支撑。本研究通过构建红树林人工湿地, 形成红树林人工湿地-养殖耦合系统, 利用红树林人工湿地具有较强的净化水质作用, 来净化海水养殖尾水, 减少养殖尾水的大量排放, 在生态养殖和养殖尾水减排方面具有重要的示范和推广意义。

红树林人工湿地位于浙江温州市龙湾区瓯江入海口南岸永兴海水养殖基地内, 该基地处27° 54'~28 ° 01'N, 120 ° 42'~120 ° 51'E, 该区域属亚热带海洋性季风湿润气候, 年均气温17~18 ℃, 极端高温39.6 ℃, 极端最低气温-4.5 ℃, 年降水量1 191.7~1 526.8 mm, 该区域通过红树林引种试验, 比较适合红树植物秋茄的生长。在红树林人工湿地设计方面, 为了考虑延长养殖尾水在湿地中的停留时间, 设计人工湿地为长条形, 湿地长度约为350 m, 宽约23 m, 湿地面积约8 000 m2, 该人工湿地类型为地表流人工湿地, 选择的湿地植物以种植秋茄为主, 配种少量的桐花树, 种植密度为每株间距30~50 cm, 种植初期最好经常干露湿地, 促进其幼苗的生长。

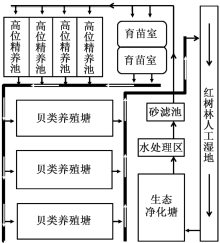

红树林人工湿地-养殖耦合系统构建, 主要利用该基地现有养殖设施进行改造, 系统水循环设计如图1。高位精养池(约占系统面积的25%, 主要为养虾等)的养殖尾水(含残饵和粪便)经环形跑道排入贝类养殖塘(约占系统面积的50%, 主要养殖泥蚶和青蛤等经济贝类)发藻, 经贝类滤食吸收后, 水体中的营养盐有所降低, 再排到低位的水渠, 经水泵提水到回流跑道, 进入红树林人工湿地的一端, 通过红树林人工湿地(约占系统面积的10%)对N

为了研究红树林人工湿地净化养殖尾水的处理效能, 主要通过监测红树林人工湿地进水口和出水口的水体污染物(无机氮、磷酸盐和碎屑物总量等)浓度的变化, 分析其对污染物的去除效率, 研究红树林人工湿地净化效能。试验期间需定期采集水样, 试验时间选择在6— 9月, 此间系统处于养殖高峰期, 经过红树林人工湿地的养殖尾水平均流量约为2 000 m3· d-1, 其表面水力负荷平均为0.25 m3· m-2· d-1, 水质采样频率为每月2次, 采样方法为取红树林人工湿地进水口与出水口的水样, 监测方法依照海洋调查规范GB 12763.4— 2007检测水样中硝酸盐、亚硝酸盐、N

氮素特别是N

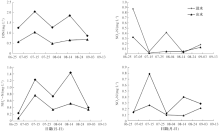

由图2可知, 可溶性无机氮(DIN)进水口为0.87~2.06 mg· L-1, 平均为1.46 mg· L-1; 出水口0.47~1.04 mg· L-1, 平均为0.69 mg· L-1; 水体中DIN平均去除率为52.56%。另外从运行结果来看, 进水氮素浓度波动较大, 这与海水养殖系统运行过程中不同时间段投饵及排污有关; 相应地, 出水水质波动较小, 这显示红树林湿地具有一定的抗冲击负荷的作用。

从不同氮素类型的分配来看, 进水中N

NO2-N也是直接影响水生动物生长的毒害性物质, 进水中NO2-N最高时达到0.88 mg· L-1, 出现在6月底, 若直接进入养殖池, 将可能对养殖生物造成影响。试验期间进水口NO2-N在0.02~0.88 mg· L-1, 平均为0.31 mg· L-1; 出水口在0.01~0.33 mg· L-1, 平均为0.12 mg· L-1, 平均去除率为61.23%。从系统运行结果来看, 对NO2-N也具有明显去除作用。

就NO3-N而言, 在DIN去除时也同步下降, 说明红树林湿地可能具有一定的反硝化作用, 这与湿地长期淹水、存在厌氧条件有关, 植物凋落物较多时会促进反硝化。试验期间进水口NO3-N在0.12~0.79 mg· L-1, 平均为0.35 mg· L-1; 出水口在0.09~0.26 mg· L-1, 平均为0.16 mg· L-1, 平均去除效率为53.14%。

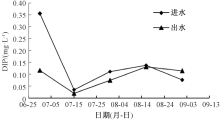

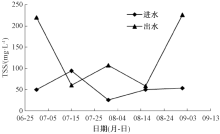

由图3可知, 系统对活性磷(DIP)具有去除效果, 进水口DIP在0.04~0.36 mg· L-1, 平均0.14 mg· L-1; 出水口在0.02~0.11 mg· L-1, 平均0.09 mg· L-1, 去除率为36.40%。DIP的去除与植物吸收、水中及底泥中无机颗粒物质吸收作用有关, 相对于较长的停留时间, 系统对DIP的去除率偏低, 这可能与TSS未得到有效截留有关。

人工湿地净化原理主要是利用“ 土壤-植物-微生物” 这个复合生态系统的物理、化学和生物的三重协调作用, 通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、微生物同化分解和植物吸收等途径去除废水中的悬浮物、有机物、氮、磷和重金属等来达到净化效果[19, 20, 21]。植物是人工湿地的重要组成部分, 有较多的研究表明, 有植物人工湿地系统净化效果明显好于无植物人工湿地系统[22, 23, 24]。由于海水养殖中尾水的盐度效应, 在人工湿地技术中针对海水养殖尾水处理的可选择植物较少, 而红树植物是海水人工湿地中重要组成部分。如何更有效地构建红树林人工湿地, 发挥人工湿地更大的净化作用, 除了对人工湿地中红树林的种类、种植密度及湿地的结构和流量等进行设计外, 在人工湿地运行期间应尽量适当模拟自然状态, 对红树林人工湿地进行适当的干露, 有利于红树植物的生长和存活, 可提高人工湿地的净化效能。

海水养殖废水中的污染物主要来源于投喂饲料的残渣以及养殖生物的排泄物, 主要污染物种类包括有机物及氮磷营养盐等成分, 特别是N

红树林人工湿地-海水养殖耦合系统作为海水循环水养殖系统, 通过循环水渠、管道、水泵等设施将对虾高位精养池、贝类养殖塘、红树林人工湿地和生态净化塘等组成一个有机整体, 利用红树林人工湿地去除水体中的氮磷, 不但能有效地增加海水利用率, 减少尾水排放, 而且能明显改善水质, 提高水产品质量。系统建成后, 运行比较稳定, 因养殖生物几乎不受外界海区水质变化(如赤潮等)的影响, 养殖病害明显减少, 产量有所提高。在该系统中红树林人工湿地在养殖尾水的净化中起到了重要作用, 在养殖尾水平均流量约为2 000 m3· d-1条件下, 红树林人工湿地对养殖尾水中氮磷保持了较好的去除效果, 其中对N

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|