作者简介:袁君梦(1995—),女,安徽金寨人,硕士研究生,主要从事区域与城市发展研究工作,E-mail:yuanjunmengm@163.com。

以秦淮河流域作为研究对象,分析其近20 a来河流下垫面的变化趋势,构建基于水体、植被、地形3类因子为基础的水生态安全格局评价指标体系,划分秦淮河流域的水生态敏感区。基于差异化的敏感程度,建议将秦淮河流域划分为水生态保护区、水生态控制区和水生态缓冲区,并制定流域分区控制指引。

生态安全格局是维系自然、经济和社会可持续发展[1], 支持自然生态系统健康循环的关键性格局[2]。在维护自然资源和生态系统运转良好的同时, 生态安全格局也为实现城市的增长奠定了环境和物质基础。关注区域的生态安全格局有助于了解自然系统的刚性底线, 从而采取因地制宜的保护措施提升生态系统的韧性调控能力, 以实现人与自然的和谐相处。从研究内容来看, 大部分学者均认为生态安全格局涉及生物[3]、水土[4]、景观[5]等多种类型。其中, 关于水生态安全格局的研究仍然处于概念定义和研究理论[6]的初步阶段, 尚未成为学界和社会的关注重点。然而, 在城市快速发展阶段, 不透水铺装导致的城市内涝、人口的迅速膨胀和城市的快速建设引发城市水资源短缺[1]等一系列问题都强调了重视水生态安全格局的必要性。因此, 构建区域的水生态安全格局, 并通过科学的方法进行评估是实现区域水资源可持续发展、缓解自然与社会矛盾、保护并实现区域生态系统健康发展的重要途径。

水生态安全格局的实质在于针对区域内的现状进行剖析审视, 通过系统化的评价方法对研究区域进行精准评估, 并以水生态安全为核心制定未来的生态空间管制策略。目前, 国内关于水安全格局的相关研究尚处于探索阶段, 研究尺度往往聚焦于区域空间和城市空间两类。在区域层面, 或以行政区域为研究范围, 或选取以自然地形构成的核心片区为研究范围。例如, 张满满等[7]以河南省为研究区域, 构建“ 压力— 状态— 响应” 的指标体系对研究区域的水生态安全格局进行评价; 尹文涛[8]以沿海低地城市岸线为研究区域, 分析了构建水生态安全格局的基本元素和影响机制。上述研究各有侧重:以行政区域为研究区时, 选取的指标体系更加多元综合, 涉及人口、经济、生态等一系列社会政治经济指标; 而以自然空间为研究区时, 则更看重其他自然因素对水生态格局的影响。在城市层面, 王森[9]从雨洪、水土保持、水源涵养与水质4个方面开展徐州市的水生态安全格局评估研究。

综上, 针对研究区域进行适宜性评价, 开展面向研究区的水生态安全格局的差异化识别和可视化表达是进行水生态安全格局研究的核心内容。为此, 构建基于多因子的综合评价指标体系, 并将其运用于秦淮河流域的水生态安全格局评估, 以期为未来水生态安全格局理论和实践提供基础。

秦淮河流域位于118° 39'~119° 19'E、31° 34'~32° 10'N, 地跨南京、镇江两市, 流域面积达2 631 km2, 全程超过100 km。秦淮河源头地区分别为句容宝华山和溧水东庐山, 句容河与溧水河于南京市江宁区西北汇合而形成秦淮河干流, 又于南京市东山街道分秦淮河及秦淮新河2个分支, 最终均向西流入长江。

秦淮河流域的地势总体上呈盆地型。其中, 流域中部地区为圩区, 河道纵横, 耕地零星分布其中, 地势相对低洼。圩区外围地貌以低丘缓坡为主, 地面坡度集中于10° ~15° 。流域边缘的主要地貌为山地丘陵, 分布有紫金山、茅山、宝华山等山体。秦淮河流域作为一个复杂适应系统, 具备社会、经济、生态等多种价值, 能够在提供水源、保持水土、防洪排涝等方面发挥巨大的作用, 是南京市可持续发展的重要支撑。

利用ArcGIS平台, 对秦淮河流域Landsat 4-5 TM和Landsat 8 OLI_TRIS卫星数字产品进行分析, 发现在1998— 2018年间, 流域城镇建设用地呈现出逐年增长的态势, 而林地、绿地等地类类型则逐渐收缩。流域下垫面能够通过横向和垂向对径流产生影响, 植被的缺乏和水泥、沥青等下垫面的增多能够引起流域径流系数和径流量的增大, 从而加快汇流速度。在城市化进程中, 政府通过市政工程在外秦淮河段筑造混凝土固坡护岸, 地表径流疏通的堵塞进一步威胁城市生态系统的安全, 易导致城市洪水、内涝等自然灾害频生, 使人民的生命和财产安全遭受极大的威胁。因此, 利用秦淮河流域的水生态敏感性分析划定区域内不同层级的生态安全格局, 并因地制宜地进行保护, 对指导秦淮河流域内的土地利用开发建设和生态资源利用具有现实意义。

影响水生态安全格局的因子纷繁复杂, 诸如人口、污染物、生物、气候等都能对区域的水生态安全造成影响。但根据研究区域的不同, 也需要针对环境因地制宜地筛选出符合当地环境的评价因子。根据研究区的特点, 秉承“ 可量化性、关联性、独立性” 的三重筛选原则[10], 提取出水体、植被与地形3个具有代表性的因子构建秦淮河流域的水生态安全格局评价指标体系。为了赋予不同因子相应的水生态敏感性, 根据河流的级别、水库的面积、植被的重要程度和郁闭度, 以及地形的坡度、起伏度等分别赋予不同的敏感度级别(非敏感性、低敏感性、中敏感性、高敏感性和极高敏感性)。为了便于在ArcGIS中对不同区域的水生态敏感性赋值, 将描述性的等级信息转换成水生态敏感性等级评价表(表1)。如果某一区域的水生态敏感性指数等级较高, 则代表该区域的水系统易于遭受人类活动的影响, 在遇到干扰时, 更容易发生水生态环境问题。

| 表1 单因子水生态敏感性的等级评价 |

研究涉及的数据主要来源于秦淮河流域数字高程(DEM)、卫星影像和TM影像。基于ArcGIS平台, 将水体、植被与地形3个因子分别赋予相应的等级指数值, 制作单因子生态敏感性图。由于研究区面积大, 且前述3个因子对于研究区水生态敏感性来说均为限制性影响因子, 因此, 选用因子叠加求取最大值法, 采用GIS叠加技术得到生态敏感性总结果, 并按生态敏感性指数大小将流域分为3类:水生态保护区、水生态控制区和水生态缓冲区。计算公式:

VESI=max(Vi)。

式中:VESI为综合水生态安全指数, Vi为第i水生态因子的得分。

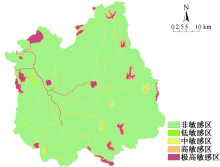

河流、湖泊和水库等水体是流域水文过程发生的重要场所, 河流能够引导地表径流, 水库、湖泊能够起到调洪蓄洪的作用。在保障流域的生态安全和经济社会的可持续发展过程中, 流域水体的合理利用与保护至关重要。秦淮河流域内覆盖有多条河流、湖泊和水库, 因此, 将水体列为评价指标体系中最重要的水生态敏感性因子。基于水体因子对秦淮河流域的水生态安全格局进行分析(图1)发现, 流域总体的生态敏感性较低, 非敏感区域占研究区域的90.09%, 中、高敏感区与极高敏感区主要分布在流域范围内的自然湖泊和水库及周边的一二级缓冲区(表2)。河流、湖泊和水库等水体是流域水文过程发生的重要场所, 因此, 需要对这些水体及缓冲区进行保护, 此外还应保护流域的水源地。

| 表2 基于水体因子的秦淮河流域生态敏感性分析 |

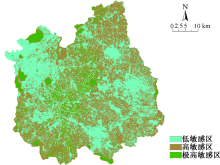

林地、草地、耕地等植被是影响研究区水生态安全的重要因子。林地、草地等植被具备蓄水和储水功能, 能有效阻止水土流失, 降低流域的综合径流系数。秦淮河流域由于受到人类开发建设和城市化进程的影响, 林地和耕地的面积逐渐下降, 其中, 林地在流域中所占比例由1988年的18.85%下降为2018年的14.41%。基于植被因子分析, 极高敏感区占流域总面积的6.76%, 主要集中分布在研究区的西北片区, 高敏感区占研究区域的50.24%, 被低敏感区割裂, 散状分布在研究区全域; 低感敏区占研究区总面积的43.00%(表3, 图2), 主要在研究区的西北、南部、东部连片分布, 其余斑块散落全域。

| 表3 基于植被因子的秦淮河流域生态敏感性分析 |

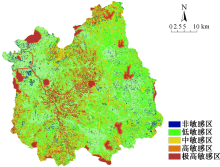

在产流、汇流过程中, 坡度大的地区易产生地表径流, 对流域产流、汇流特性影响较大。秦淮河流域地处平原地区, 海拔低, 根据流域地形特征, 选取坡度和地形起伏度2个因子进行研究。地形起伏度是指在一个特定的区域内, 最高点海拔与最低点海拔的差值, 地形起伏度大的地区易对地表水文产生影响, 其水生态敏感性较高。基于地形因子, 秦淮河流域的生态敏感性整体较低, 研究区内非敏感区占比达85.96%, 鲜有极高敏感区, 中敏感区及高敏感区占比分布为2.56%和2.28%(图3, 表4), 主要围绕流域边缘分布。

| 表4 基于地形因子的秦淮河流域生态敏感性分析 |

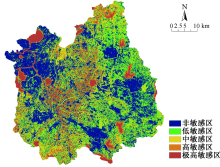

综合上述3类影响因子发现, 秦淮河流域的水生态敏感性整体较高。流域水生态安全极高敏感区和高敏感区的面积占比分别为13.41%和2.86%, 总体于流域中部区域集中。该区域水网密集, 农田、草地和未利用地较多, 植被覆盖指数较高, 生态涵养和汇流的能力较强。此外, 流域边缘分布有九龙湖、茅山水库、句容水库等湖泊水库, 以及汤山风景区、牛首山风景区等自然保护区和风景名胜区, 因此, 极高敏感区和高敏感区也分散于流域边缘地区。中敏感区主要分布于研究区中部, 一般位于主要湖泊、山体和植被覆盖指数较高地区的外围。低敏感区和非敏感区的面积占比分别为20.18%和44.18%(图4, 表5), 主要分布于南京主城区、禄口、溧水、句容等城市建成区及其周边地区。

| 表5 秦淮河流域综合生态敏感性分析 |

根据综合因子, 可以将秦淮河流域的水生态安全格局划分为3个层级:高敏感区、极高敏感区, 对应水生态安全格局的保护区; 中敏感区, 对应水生态安全格局的控制区; 低敏感、及非敏感区, 对应秦淮河流域水生态安全格局的缓冲区。流域的水生态保护区主要为流域范围内的自然保护区、森林公园、风景名胜区、密林地等郁闭度较高的地区, 以及主要河流、水库、湖泊、水源保护区。此外, 坡度≥ 30° 的地区也应被视为水生态保护区。对于水生态保护区, 应当注重恢复和保护区域内的水域、植被、草地等生态资源, 提高生态系统的多样性和稳定性, 严格控制区域内的城市建设活动, 划定水生态保护区红线以保障流域水生态安全格局。流域的水生态控制区主要为森林公园、自然保护区、风景名胜区的缓冲区、疏林地、支流、中小型水库、湖泊、水源涵养区、水土保持区, 以及坡度在15° ~30° 的地区。对于水生态安全格局中的控制区, 原则上以保护为主, 允许适当的少量开发建设活动, 增加林木保有量和郁闭度, 以提升径流系数, 坚持“ 在保护中开发, 在开发中保护” 的指导原则, 对区域进行合理评估和适当开发, 避免对水生态系统的破坏。水生态缓冲区主要用地类型为河流水系缓冲区、农田, 以及坡度较低、地形起伏度较小的地区, 在此区域内应因地制宜进行中等强度开发, 保护基本农田, 在适当情况下进行退耕还林。

由1988— 2018年秦淮河流域下垫面的动态演变可知, 由于城市化导致的流域不透水面增大, 增加了流域的径流量和径流速度, 使流域面临严重的洪水和内涝风险。根据植被、水体和地形等因子对水生态安全的重要性进行赋值, 确定流域不同地区的单因子水生态敏感性, 最终叠合成综合的水生态安全格局, 从而划分流域的水生态保护区、控制区和缓冲区, 并根据不同区域的特征进行相应的政策指引, 供未来国土空间规划的相关专题参考。

在明确水生态安全格局的概念内涵和研究意义、构建评估水生态安全格局的评价指标体系之后, 未来在开展地区的水生态安全格局评估研究过程中, 还应该根据不同地区的经济发展水平和自然资源环境进行因地制宜的优化调整, 综合生物、资源环境、地理学等多学科的研究成果, 创建融合多学科领域和知识体系的生态评估方法。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|