作者简介:夏海涛(1983—),男,山东青州人,助理研究员,硕士,从事竹林培育与加工利用研究工作,E-mail:xht.11@163.com。

对勃氏甜龙竹、马来甜龙竹、黄麻竹在温州景山丛生竹种质资源圃出笋时间及幼竹高生长规律的研究结果表明,勃氏甜龙竹的出笋期自5月底至10月下旬,历时5个多月;马来甜龙竹的出笋期自6月下旬至9月上旬,历时约两个半月;黄麻竹的出笋期自7月下旬至10月上旬,历时约两个半月。3种竹的幼竹高生长过程均遵循“慢、快、慢”的生长规律,呈Logistic增长;其生长速度有差异,最大日平均生长量依次为勃氏甜龙竹(50 cm)>马来甜龙竹(23 cm)>黄麻竹(22 cm)。

竹类植物隶属禾本科竹亚科, 是重要的森林资源, 世界有竹类植物70余属1 200余种。丛生竹是竹林资源的重要组成部分, 占世界竹种总数的70%以上。竹笋是一种高蛋白、低脂肪、富纤维、滋味鲜美、营养丰富的保健食品, 深受人们喜爱, 已成为符合现代人消费观念的天然食品[1]。勃氏甜龙竹、马来甜龙竹和黄麻竹都是优良的笋用丛生竹种, 主要分布在我国华南的热带、南亚热带地区[2]。浙江温州地处南亚热带北缘, 与亚热带南部地区在气候上有一定差异。

温州从亚热带南部地区引种一些笋用丛生竹种, 引种试验地设在温州景山丛生竹种质资源圃, 位于29° 30'W, 121° 33'E, 向东坡地, 海拔70 m, 气候属中亚热带海洋性季风气候。年平均气温18 ℃, 最冷月为1月, 平均气温8.1 ℃, 最热月为7月, 平均气温为28.3 ℃; 年平均相对湿度为78%, 无霜期243~290 d, 年降水量为1 700~1 900 mm, 土壤类型为红壤土。丛生竹高生长规律是首要研究问题, 可为当地竹苗培育栽植和科学经营管理提供理论依据。

试验竹种为牡竹属的勃氏甜龙竹(Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz)、马来甜龙竹(D. aspera (J. A. et J. H. Schult.) Backer ex Heyhe), 绿竹属的黄麻竹(D. stenoaurita (W. T. Lin)Keng), 于2014年3月从福建华安竹种园引种。

2015年5月中旬, 从温州景山浙江省亚热带作物研究所丛生竹种质资源圃中选择立地条件基本一致、有代表性的勃氏甜龙竹、马来甜龙竹、黄麻竹3个竹种, 每个竹种各3丛, 自5月中旬开始, 每日进行竹丛全面调查, 记录是否有新笋破土, 直至无新笋出现为止。对每丛竹竹笋(竹笋露出地面2~3 cm视为破土)做好标记, 每天早上7:30和下午17:30分别测量标记竹的株高, 数据分析时每个竹种选择3株标记竹进行数据处理。当竹子生长正常, 且高度连续稳定5 d, 视为其高生长期结束。

试验数据用Excel进行整理, 采用DPS 3.01进行统计分析。

勃氏甜龙竹在温州地区的出笋期一般从5月底至10月下旬, 持续5个多月, 期间不断有竹笋破土而出。调查显示, 出笋期分为前期、中期、后期3个阶段, 前期为5月底至6月中旬, 中期为9月上中旬, 后期为10月下旬。马来甜龙竹在温州地区的出笋期一般自6月下旬至9月上旬, 持续约两个半月。黄麻竹在温州地区的出笋期一般从7月下旬至10月上旬, 持续约两个半月, 期间不断有竹笋破土而出。根据观测统计, 出笋较早的前期笋的成竹率较高, 出笋期越晚, 成竹率越低。

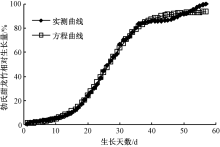

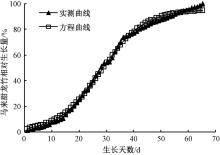

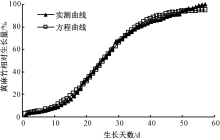

自出笋后, 竹笋便进入高生长时期。所谓高生长时期, 是指从竹笋出土至幼竹高生长(秆形生长)停止这一阶段[3]。根据所选幼竹平均值随时间的进程变化, 绘制出幼竹高生长变化曲线。图1~3的实测曲线显示, 3种丛生竹的幼竹高生长遵循“ 慢、快、慢” 的规律, 即呈“ S” 形生长曲线。

利用数学模型模拟竹子的高生长已被广泛采用[4, 5, 6]。以出笋后天数t为自变量, 幼竹相对生长量h为因变量, 利用DPS 3.01统计分析软件, 进行Logistic生长曲线模拟, 得到3种丛生竹的高生长的曲线模型。

勃氏甜龙竹:h=93.517 4/[1+EXP(4.747 5-0.183 700 t)], 相关系数R2=0.996, 经相关系数检验, F=7 446.204 35* * , 方程的回归性达极显著水平;

马来甜龙竹:h=95.649 5/[1+EXP(3.626 6-0.129 473 t)], 相关系数R2=0.996, 经相关系数检验, F=8 889.616 15* * , 方程的回归性达极显著水平;

黄麻竹:h=95.515 6/[1+EXP(3.678 5-0.149 375 t)], 相关系数R2=0.997, 经相关系数检验, F=7 817.223 95* * , 方程的回归性达极显著水平。

根据不同天数, 分别模拟Logistic方程, 可得系列不同点, 将其绘成高生长模型方程曲线。由图1~3可知, 3种丛生竹的实测曲线和方程曲线吻合性均较好, 即Logistic曲线模型能较好地模拟试验地3种丛生竹幼竹的高生长过程。

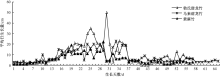

从日生长量上看(图4), 勃氏甜龙竹高生长期间, 平均日生长量呈多峰曲线。竹笋破土后平均日生长量不断增加, 在25 d先出现1个峰值, 平均日生长量为35 cm; 至30 d达最大值, 为50 cm; 随后开始下降, 37 d后平均日生长量已经很小。这期间, 出笋10~35 d期间平均日生长量在20 cm以上。

马来甜龙竹(图4)高生长期间, 平均日生长量呈倒“ M” 形曲线。出笋15~36 d, 平均日生长量在14 cm以上; 在33 d出现峰值, 平均日生长量为23 cm。

黄麻竹(图4)高生长期间, 平均日生长量表现出多峰曲线。竹笋破土后平均日生长量不断增加, 出笋16~29 d期间, 平均日生长量在12 cm以上; 在19和29 d出现2个峰值, 平均日生长量分别为19和22 cm, 随后快速下降。

试验结果表明, 勃氏甜龙竹的出笋期自5月底至10月下旬, 历时5个多月; 马来甜龙竹的出笋期自6月下旬至9月上旬, 历时约两个半月; 黄麻竹的出笋期自7月下旬至10月上旬, 历时约两个半月。在笋用林的年度作业中, 宜集中一定的劳力在该期做好挖笋和疏笋工作, 适时适量疏除一部分竹笋, 利于竹笋集中养分, 提高成竹率和笋品质。

勃氏甜龙竹、马来甜龙竹和黄麻竹幼竹高生长过程均呈“ S” 形, 遵循“ 慢、快、慢” 的生长规律。利用非线性回归分析得到的Logistic方程均很好地拟合3种丛生竹幼竹的高生长过程, 这也为勃氏甜龙竹、马来甜龙竹、黄麻竹的抚育管理提供了重要的理论基础。

唐红等[7]对圣音竹幼竹高生长规律的研究表明, 发笋初期、盛期和末期的萌发笋, 竹笋-幼竹高生长过程均呈“ S” 形生长曲线, 符合“ 慢、快、慢” 生长规律, 相应的Logistic方程均很好地拟合各时期萌发笋幼竹的平均高生长数据。岳祥华等[8]对紫竹在黄山地区的发笋生长规律研究同样表明, 笋体高生长遵循“ 慢-快-慢” 的规律, 呈Logistic增长。

勃氏甜龙竹、马来甜龙竹和黄麻竹的生长速度表现出一定差异。其中, 勃氏甜龙竹在出笋10~35 d期间平均日生长量在20 cm以上, 马来甜龙竹在出笋15~36 d期间平均日生长量在14 cm以上, 黄麻竹在出笋16~29 d期间平均日生长量在12 cm以上, 最大平均日生长量表现为勃氏甜龙竹(50 cm)> 马来甜龙竹(23 cm)> 黄麻竹(22 cm)。欧小平等[9]研究早园竹在北京地区的高生长规律表明, 早园竹平均日生长量呈倒“ U” 形单峰曲线, 在出笋10~35 d期间, 平均日生长量在10 cm以上; 在出笋21 d达到最大, 为47.6 cm。

不同年份出笋时间及生长速度等可能存在一定差异, 这与当时的气温、降水等因子有关, 需要进一步观测和研究。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|